お気軽にご相談ください

会社の労働問題・労務問題にお困りなら

お気軽にご相談ください

「従業員が請求している残業代の計算は正しいのか」「残業代の計算方法がわからない」とお悩みではないですか?

残業代は、1時間あたりの賃金に残業時間数と割増率を掛け合わせれば計算できます。とはいえ、細かいルールが数多くあり、法令に沿って正しく計算するのは難しいです。支給額を誤るとトラブルの元になるため、正確な知識を持っておかなければなりません。

今回は残業代の計算方法や具体例、注意点を解説しています。残業代の計算方法がわからない企業の経営者や人事労務担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

残業代についての全般的な知識は以下の記事で解説しています。

参考記事:未払い残業代を請求されたら?リスクや対処法を弁護士が解説

残業代の計算方法

弁護士

岡本 裕明

残業代の計算式

残業代(割増賃金)の計算式は以下の通りです。

簡単にいえば、時給に残業時間数と割増率を掛けあわせて計算します。各要素について順に解説します。

1時間あたりの賃金

1時間あたりの賃金は、時給で働いている従業員の場合はわかりやすいです。しかし、月給制の従業員については少し複雑になります。

まずは「1ヶ月あたりの基礎賃金」を求めなければなりません。基本給だけでなく手当も対象に含まれますが、以下の賃金については除外するとされています(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金(例:結婚手当)

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:ボーナス)

ただし、個人の事情に関係なく手当の金額が決まっている場合には除外しません。たとえば「住宅手当」という名目であっても、実際の住居費用と関係なく一定額が支給されているようなケースでは除外されず、基礎賃金に含まれます。手当の名称だけで決まるわけではないので注意してください。

次に「月平均所定労働時間」の計算も必要です。毎月の勤務日数は異なるため、1ヶ月あたりの平均の労働時間数を求めます。計算式は「年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12」です。

最後に「1ヶ月あたりの基礎賃金÷月平均所定労働時間」により1時間あたりの賃金を算出できます。抽象的だとわかりづらいかと思いますので、具体的な計算例を後ほどご紹介します。

残業時間数

残業時間数は、時間外労働・深夜労働・休日労働に分けて数えます。次に紹介する割増率が異なるためです。タイムカード、入退館記録、パソコンのログなどが証拠になります。

時間数をカウントする際に注意が必要なのは「そもそもどんな時間が労働時間に該当するか」という点です。労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいいます。着替え、朝礼、手待ち時間、仮眠時間などについても、会社の指揮下にあるのであれば労働時間になります。争いになりやすいので気をつけましょう。

割増率

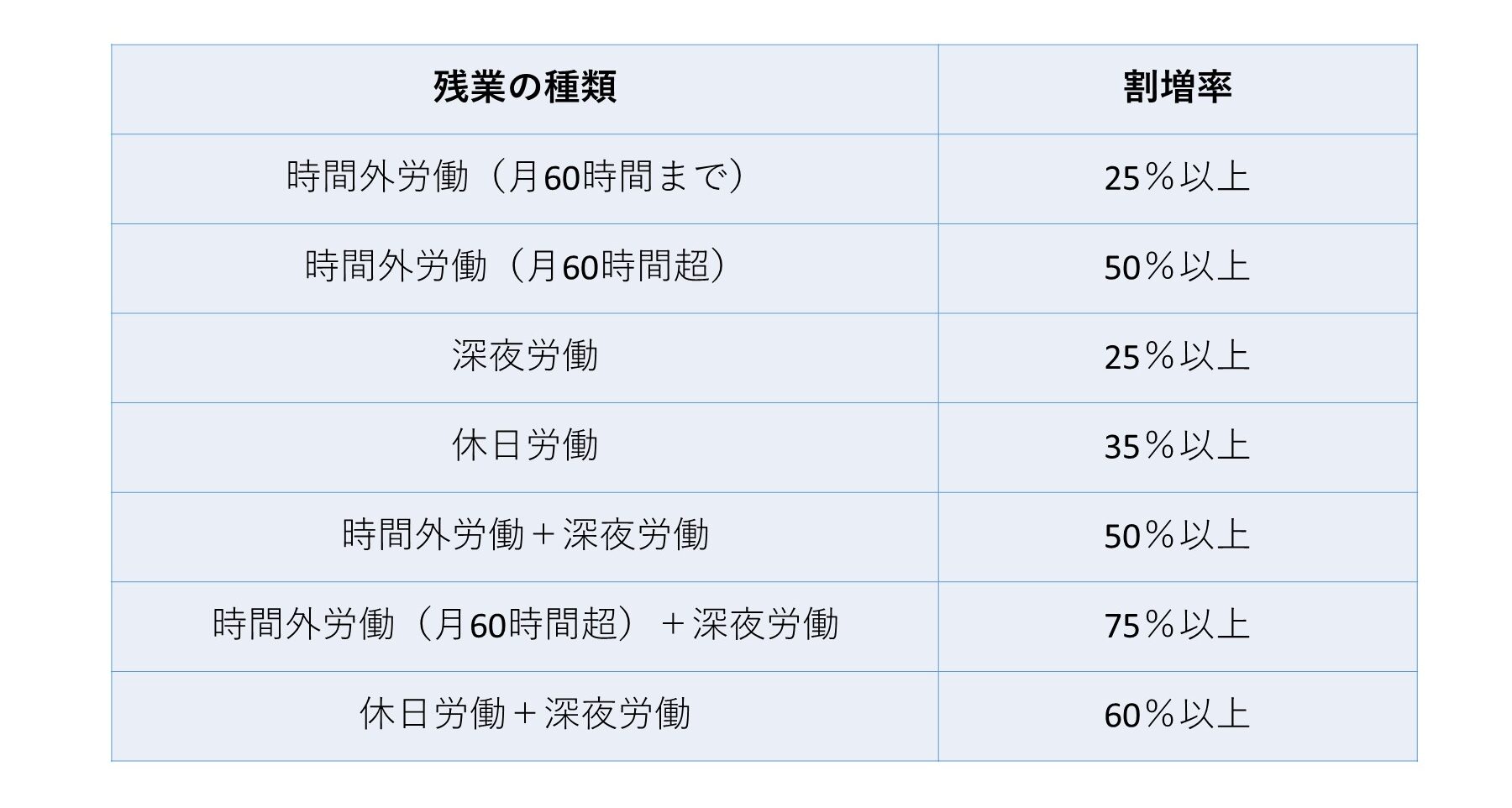

割増率は、残業の種類によって変わります。

【残業の種類と割増率】

時間外労働とは、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働をいいます。時間外労働の割増率は通常25% です。月60時間を超えた場合には、超えた部分の割増率は50%となります。月60時間超の部分の割増率アップについては、以前は大企業だけが対象でしたが、2023年4月から中小企業にも適用が拡大されました。

なお、会社の就業規則等で決まっている「所定労働時間」を超えているものの、法定労働時間の範囲内の労働については、法律上は割増賃金を支払う義務はありません。ただし、通常の賃金を支払う必要はあります。

深夜労働とは、22時から5時までの間の労働をいいます。割増率は25%です。深夜帯の勤務が時間外労働あるいは休日労働にも該当するときは、割増率を合算します。

休日労働は、法定休日における労働です。法定休日は、法律で要求される週1日の休日を指します。週休2日の会社では、法定休日以外の休日は「所定休日」と呼ばれます。所定休日に働いても休日労働にはカウントされません。休日労働の割増率は35% です。

残業の種類と割増率について詳しくは、以下の記事をお読みください。

参考記事:残業代の割増率はいくつ?残業の種類別に解説

残業代の計算例

弁護士

岡本 裕明

ここでは、以下のケースで考えます。

・所定労働時間 :8時間(午前9時から午後6時(休憩1時間))

・年間所定労働日数:240日(休日125日)

・1ヶ月の基礎賃金:32万円(住宅手当等は除外)

【残業時間と割増率】

・時間外労働(深夜以外):30時間(割増率25%)

・時間外労働+深夜労働 :5時間 (割増率50%)

・休日労働(深夜でない):10時間(割増率35%)

「1時間あたりの賃金」を求めるために、「月平均所定労働時間」を計算すると「240日×8時間÷12=160時間」となります。

したがって、1時間あたりの賃金は「32万円÷160時間=2000円」です。

これに、残業の種類ごとに時間数と割増率を掛け合わせます。

・時間外労働(深夜以外):2000円×30時間×1.25=7万5000円

・時間外労働+深夜労働 :2000円×5時間×1.5=1万5000円

・休日労働(深夜でない):2000円×10時間×1.35=2万7000円

以上より、残業代の合計は「7万5000円+1万5000円+2万7000円=11万7000円」と計算できます。

残業代計算の注意点

弁護士

岡本 裕明

1分単位で計算する

残業代は1分単位で計算します。「15分以下は切り捨て」などとしてはなりません。たとえば、ある日の残業時間が1時間8分であったときは、「1時間」でなく「1時間8分」としてカウントします。労働時間は正確に把握しましょう。

なお、1ヶ月の合計の時間数に対しては「30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げ」とする扱いが可能です。たとえば、1ヶ月の時間外労働時間数が10時間15分だったときには「10時間」として計算しても構いません。

固定残業代でも追加で支払う場合がある

固定残業代(みなし残業代)として、あらかじめ定めた一定額の残業代を支払っている会社もあるでしょう。「固定残業代を払っているから大丈夫」とお考えかもしれません。

しかし、固定残業代を導入していても、定めた時間数を超えて残業した場合には別途残業代の支払いが必要です。たとえば、40時間分の固定残業代として支給しているケースで実際には45時間残業したときは、超過した5時間分について追加で支払わなければなりません。

固定残業代は法的な問題が多いので注意が必要です。詳しくは以下の記事をお読みください。

参考記事:固定残業代のメリット・デメリットと注意点を会社側弁護士が解説

残業代の計算方法は弁護士にご相談ください

弁護士

岡本 裕明

ここまで、残業代の計算方法と具体例、注意点を解説してきました。

1時間あたりの賃金、残業時間数、割増率がわかれば残業代を計算できます。もっとも、細かいルールがあり正確に計算するのは容易ではありません。

残業代の計算方法について疑問がある方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。

当事務所は、会社の経営者や人事労務担当者の皆様の味方です。ケースや状況に応じて残業代の計算方法や請求への対処法などをアドバイスいたします。

「残業代を正確に計算できない」「従業員の主張している金額が正しいかわからない」などとお悩みの会社関係者の方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

よくある質問

- Q.残業代はどのように計算されますか?

- A.1時間あたりの賃金に残業時間数と割増率を掛け合わせて計算します。

- Q.月給制の従業員の場合、1時間あたりの賃金はどのように算出しますか?

- A.基礎賃金(基本給+対象手当)を月平均所定労働時間で割り、1時間あたりの賃金を求めます。

- Q.残業の種類ごとの割増率は何ですか?

- A.時間外労働は25%、月60時間超分は50%、深夜労働は25%(合算可)、休日労働は35%です。

- Q.固定残業代(みなし残業)を支払っている場合、追加で残業代は必要ですか?

- A.実際の残業時間が固定分を超えた場合は、超過分について追加で残業代を支払う必要があります。

- Q.残業時間の計算時に注意すべきポイントは何ですか?

- A.労働者が指揮命令下にある時間を全て含め、1分単位で正確に計算し、15分以下は切り捨てずにカウントします。

様々な業務分野の顧問先企業様に対して法務問題だけに限らないサービスを提供させていただいております。コンプライアンスの問題については、研修の講師を担当してきた他、社内の不正調査等についても豊富な経験を有しており、英文契約書等のチェック等も対応可能です。

企業労務に関するお悩みは、お電話かメールフォームにて受付けております

従業員様(被用者様)側の御相談はお断りさせていただいております。

※メールフォームからのお問合せの場合、返信にお時間を要します。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。